2020年高考歷史宋元時期知識點

來源:高考網(wǎng)整理 2020-02-17 09:43:01

2020高考即將開戰(zhàn),你準備好了嗎?高考網(wǎng)小編為各位考生整理了一些高考知識點,供大家參考閱讀!

01、考點提示

1、宋元時期的政治:宋的集權(quán)措施、元的中央官制

2、宋元時期的經(jīng)濟

3、宋元時期的思想文化:程朱理學(xué)、陸九淵心學(xué)

4、王安石變法

02、復(fù)習(xí)建議

宋元時期的考點非常多,任何一個知識點都能出題。但重點仍然是北宋加強專制主義中央集權(quán)制度的措施、王安石變法、北宋商品經(jīng)濟的繁榮、理學(xué)、科技的發(fā)展。其中,理學(xué)是難點問題,我們可以閱讀一些理學(xué)家的著述、人生經(jīng)歷,這對于理解教材的條條框框是有幫助的。

知識清單

|

宋元(10世紀中期至13世紀晚期) |

|

|

時間 |

五代十國(907~960年),北宋(960~1127年),南宋(1127~1276年),遼(907~1125年),西夏(1038~1227年),金(1115~1234年),元(1271~1368年) |

|

時代特征 |

國家從分裂走向 ① 和農(nóng)耕經(jīng)濟的進一步發(fā)展。 |

|

政治 |

國家從分裂走向統(tǒng)一:宋與 ② 的對立, ③ 再度統(tǒng)一。 專制主義中央集權(quán)強化,利、弊都非常突出。 各少數(shù)民族加快封建化進程, ④ 的進一步加強。 對外交流進一步發(fā)展。 |

|

經(jīng)濟 |

農(nóng)耕經(jīng)濟的繼續(xù)發(fā)展:農(nóng)業(yè)、手工業(yè)繁榮,商品經(jīng)濟獲得顯著發(fā)展。 南宋時, ⑤ 南移完成。 |

|

文化 |

科技繼續(xù)領(lǐng)先于世界。活字印刷術(shù)、火藥和指南針這三大發(fā)明均在本階段外傳,為人類文明的進步作出了巨大貢獻。 ⑥ 和 ⑦ 的形成,對后代產(chǎn)生深遠影響。 |

參考答案:

①統(tǒng)一,②遼夏金,③元朝,④民族融合,⑤經(jīng)濟重心,⑥理學(xué),⑦心學(xué)。

03、考點聚焦

考點一、宋元時期的政治

(一)政權(quán)更替簡況

|

唐朝 |

五代十國 |

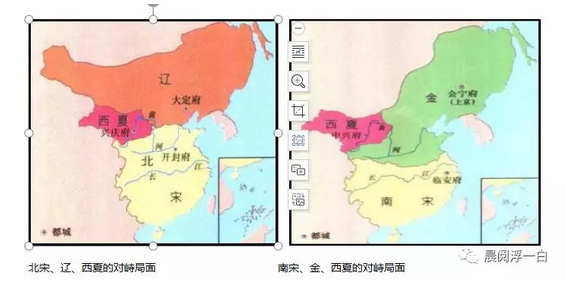

北宋、遼、西夏并立 |

南宋、金、西夏并立 |

元朝統(tǒng)一 |

(二)北宋專制主義中央集權(quán)的加強

1.君主專制的強化

宋初設(shè)中書門下為最高行政機構(gòu),最高長官行使宰相職權(quán)。后增設(shè)參知政事、樞密使和三司使,分割宰相的行政權(quán)、軍權(quán)和財權(quán),皇帝得以總攬大權(quán)。

2.中央集權(quán)的加強

目的:改變唐后期以來藩鎮(zhèn)割據(jù)的局面。

措施:

(1)軍事上,宋太祖把主要將領(lǐng)的兵權(quán)收歸中央(杯酒釋兵權(quán)),抽調(diào)各地精兵充實中央禁軍(強干弱枝)。

(2)行政上,派文官任地方長官,設(shè)通判監(jiān)督。

(3)財政上,賦稅除一小部分作為地方開支,其余都由中央掌控。

3.影響

積極:鏟除藩鎮(zhèn)割據(jù)的基礎(chǔ),維護政權(quán)的統(tǒng)一、安定,有利于社會經(jīng)濟和文化的發(fā)展。

消極:形成了冗官、冗兵和冗費的局面,導(dǎo)致政府財政入不敷出,為北宋埋下了積貧積弱的禍根。

(三)王安石變法

1.背景

北宋中期嚴重的社會危機

政治危機:土地兼并嚴重,農(nóng)民不斷起來反抗。

財政危機:三冗嚴重;歲幣沉重。

邊防危機:遼、西夏的威脅。

慶歷新政:1043年,宋仁宗任用范仲淹為參知政事,實行改革。主要措施有:嚴格官吏升遷;限制“恩蔭”;加強官吏的保舉和選派;裁并州縣,減輕徭役;嚴肅政令。

2.內(nèi)容

1069年,宋神宗任用王安石為參知政事,主持變法。

①富國之法:理財措施

|

措施 |

內(nèi)容 |

作用 |

|

青苗法 |

政府低息貸款給農(nóng)民 |

使農(nóng)民免受高利貸盤剝,增加政府的收入 |

|

農(nóng)田水利法 |

鼓勵墾荒,興修水利 |

促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展 |

|

免役法 |

收免役錢,雇人服役 |

減輕了農(nóng)民的差役負擔(dān),保證了生產(chǎn)時間,增加了政府收入 |

|

方田均稅法 |

重新丈量土地,按土地的多少、肥瘠收稅 |

增加了國家的賦稅收入,打擊大地主大官僚利益 |

|

市易法 |

政府設(shè)市易務(wù),收購滯銷貨物,短缺時賣出 |

限制商人控制市場,穩(wěn)定物價 |

|

均輸法 |

政府協(xié)調(diào)供求關(guān)系 |

限制大商人控制市場,減輕百姓負擔(dān) |

②強國之法:軍事措施

|

措施 |

內(nèi)容 |

作用 |

|

保甲法 |

十家為一保,農(nóng)閑時練兵、生產(chǎn),戰(zhàn)時編入軍隊 |

加強對人民的控制,抵御遼、西夏的進攻,減少軍費開支 |

|

保馬法 |

官馬由農(nóng)戶保養(yǎng) |

減少政府支出 |

|

將兵法 |

設(shè)專門將領(lǐng)訓(xùn)練軍隊 |

提高軍隊的戰(zhàn)斗力 |

|

軍器監(jiān) |

專門管理武器的制造 |

保證了武器的質(zhì)量 |

③取士之法:教育措施

|

措施 |

內(nèi)容 |

作用 |

|

改革科舉 |

廢除明經(jīng)諸科,進士科考經(jīng)義和時務(wù)策;設(shè)明法科 |

有利于知識分子對現(xiàn)實的關(guān)心,有利于統(tǒng)治者選拔人才 |

|

整頓太學(xué) |

按儒家經(jīng)典重編教科書;太學(xué)中考試優(yōu)秀者,可直接做官;設(shè)武學(xué)等專門學(xué)校,培養(yǎng)專門人才 |

學(xué)校為變法造輿論,育人才 |

|

唯才用人 |

擇優(yōu)錄用,克服“恩蔭”的弊病 |

選拔更多有才能的人成為改革中堅力量 |

3.作用

促進北宋社會經(jīng)濟的發(fā)展和政治軍事實力的壯大,一定程度上有利于緩和階級矛盾;但由于用人不當,且觸動特權(quán)階層的利益,招致強烈反對,未能完全成功。

(四)元朝的政治

1.中央制度

元朝設(shè)中書省替代前代的三省。中書省上承天子,下總百司,是最高行政機關(guān),長官行使宰相職權(quán)。元朝后期權(quán)力漸大。

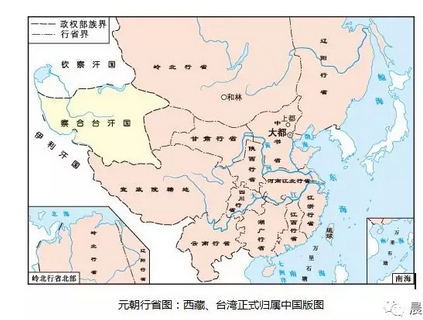

2.行省制

為了防止地方割據(jù)局面的出現(xiàn),元代劃分行政區(qū)一改前代以“山川形便”為主的做法,明確以“犬牙交錯”為主導(dǎo),目的是從根本上消除行省賴以自重的自然地理之險、區(qū)域經(jīng)濟之利、一方民眾之心,從而避免地方割據(jù),進一步加強中央集權(quán)。

除河北、陜西、山東由中央直接管理外,地方設(shè)行中書省,簡稱行省或省,長官由朝廷任命。行省之下分設(shè)路、府、州、縣,邊遠民族地區(qū)設(shè)宣慰司。行省權(quán)力較大,但受中央節(jié)制,便利了中央對地方的管理,加強中央集權(quán),鞏固多民族國家的統(tǒng)一。行省制度的創(chuàng)立,是中國古代地方行政制度的重大變革,是中國省制的開端。

【典型例題】

1、下列選項中,通過直接變革宰相制度來加強君主專制的措施有( )

①西周實行分封制②西漢設(shè)置刺史

③唐朝實行三省制④宋朝設(shè)立參知政事

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

解析:本題意在考查考生對中國古代宰相制度演變過程的把握和理解。自秦朝建立的專制主義中央集權(quán)制度,以皇帝掌握最高統(tǒng)治權(quán)為政局穩(wěn)定的基礎(chǔ)。而宰相由于位高權(quán)重,對君權(quán)存在威脅,遂產(chǎn)生君相矛盾。唐宋兩朝均以分散相權(quán)來解決,而西周時并不存在宰相制度,西漢設(shè)置的刺史是地方官職。

答案:D。

2、王安石變法在歷史上產(chǎn)生了重大影響,人們對此卻評價不一。閱讀材料,回答問題。

材料一 今介甫為政……士吏兵農(nóng)工商僧道無一人得襲故而守常者,紛紛擾擾,莫安其居……

——司馬光《家傳集》

材料二 司馬光:“治天下譬如居室,敝則修之,非大壞則不更造也。”

——《宋史》

材料三 宋太傅荊國王文公安石,適應(yīng)于時代之。其良法美意往往傳諸今日莫之能廢……

——梁啟超《王安石評傳》

(1)王安石針對“士、兵、農(nóng)、商”的改革措施有哪些(每項各舉一條)?

(2)結(jié)合王安石變法的相關(guān)知識,談?wù)勀銓Σ牧隙⑷?ldquo;非大壞則不更造”和“適應(yīng)于時代”的理解。

解析:本題第一問考查對王安石變法措施的識記與理解,第二問則以兩段史料代表歷史上對王安石變法的不同評價,我們應(yīng)該結(jié)合王安石變法的積極作用和失敗原因作答。

答案:

(1)士:改革科舉制度。農(nóng):青苗法,募役法,農(nóng)田水利法,方田均稅法。兵:將兵法,保甲法,保馬法。商:市易法,均輸法。

(2)“非大壞則不更造”指司馬光反對王安石變法,維護舊制;“適應(yīng)于時代”指梁啟超肯定王安石變法,主張變革。

3、元初,中書省“省規(guī)”:三日一奏事,軍國急務(wù)不拘于此限;定時由首領(lǐng)官排定需議事項,逐項討論,事關(guān)重大且意見不同時將實情稟奏皇帝。這表明中書省( )

A.專為處理軍國急事而設(shè)

B.強調(diào)集體議決防止大臣專權(quán)

C.通過分割權(quán)力強化相權(quán)

D.任何決策之事實時稟報皇帝

解析:根據(jù)材料“三日一奏事,軍國急務(wù)不拘于此限”說明軍國急務(wù)不拘于“三日一奏事”時限,不能說明中書省只是處理軍國急事,元代中書省是最高行政機構(gòu),A項錯誤;從材料“定時由首領(lǐng)官排定需議事項,逐項討論,事關(guān)重大且意見不同時將實情稟奏皇帝”說明強調(diào)集體議決防止大臣專權(quán),B項正確;“事關(guān)重大且意見不同時將實情稟奏皇帝”說明不是強化相權(quán),C項錯誤;“事關(guān)重大且意見不同時將實情稟奏皇帝”說明只是遇到重大且意見不同時才稟報皇帝,D項錯誤。

答案:B

考點二、宋元時期的經(jīng)濟

(一)農(nóng)業(yè)

1.耕作制度:江南逐漸形成穩(wěn)定的稻麥輪作的一年兩熟制,有些地方形成一年三熟制,提高土地的利用率。

2.水利灌溉:出現(xiàn)利用水力的高轉(zhuǎn)筒車。

筒車是從低處引水到高處的提水工具,高轉(zhuǎn)筒車是筒車與翻車結(jié)合的裝置,主要安裝在上下落差較大的水邊。利用水力帶動的筒車可以晝夜不息,灌溉百畝,牛力帶動的筒車,可灌田十畝,人力效率最低,僅可灌田五畝。這些工具的發(fā)明與廣泛應(yīng)用,保障了江河兩岸農(nóng)田的灌溉。

高轉(zhuǎn)筒車

(二)手工業(yè)

1.制瓷業(yè):宋朝時瓷窯遍布全國,出現(xiàn)五大名窯,即定窯、汝窯、哥窯、官窯、鈞窯。

2.絲織業(yè):宋朝絲織品品種繁多,織錦吸收了花鳥畫中的寫實風(fēng)格。

3.民間手工業(yè):兩宋以后,民間手工業(yè)繼續(xù)艱難發(fā)展,除紡織品外,城鄉(xiāng)所需日常用具及用品主要出自民營;元朝黃道婆推廣先進的棉紡織技術(shù),棉紡織品增多,改變了絲、麻、棉的紡織品比例。

(三)商業(yè)

1.兩宋:

①商業(yè)環(huán)境寬松,商品種類增加,出現(xiàn)世界上最早的紙幣“交子”,商稅收入成為政府重要財源。

②城市中坊和市的界限被打破,舊時日中為市的經(jīng)營時間也被打破,早市、夜市晝夜相接,城郊和鄉(xiāng)村的“草市”普遍;交易活動也不再受官府的直接監(jiān)管。

③出現(xiàn)數(shù)十座較大的市鎮(zhèn)。其中,漢口鎮(zhèn)、佛山鎮(zhèn)、景德鎮(zhèn)、朱仙鎮(zhèn)是最著名的四大商業(yè)名鎮(zhèn)。市鎮(zhèn)的興起使得城市人口大量增加,由此形成了龐大的市民階層,使宋朝社會出現(xiàn)了一種市肆風(fēng)俗的文化。

2.元朝:交通發(fā)達,大都成為國際性的商業(yè)大都會。

3.對外貿(mào)易:兩宋時中國同東南亞、南亞、阿拉伯半島以至非洲的幾十個國家進行貿(mào)易,海外貿(mào)易稅收甚至成為南宋國庫重要財源。元朝時泉州是重要的外貿(mào)港口,被譽為當時世界第一大港。

(四)經(jīng)濟重心的轉(zhuǎn)移

宋以后,隨著南方社會經(jīng)濟的日益發(fā)達,我國經(jīng)濟重心逐漸轉(zhuǎn)移到江浙地區(qū)。

標志:“蘇湖熟,天下足”、“國家根本,仰給東南”。

空間轉(zhuǎn)移:從黃河中下游轉(zhuǎn)移至長江中下游。

時間:南宋時,經(jīng)濟重心南移完成。

原因:

①北方多戰(zhàn)亂,南方較安定;

②北民南遷,補充南方勞動力和傳播先進技術(shù);

③南方統(tǒng)治者對經(jīng)濟的重視;

④其它因素(如環(huán)境、氣候等)。

影響:文化重心南移,南方人才密布。

【典型例題】

1、某生分析下表,得出了四項結(jié)論,其中正確的是( )

北宋賦稅結(jié)構(gòu)變化表

|

農(nóng)業(yè)稅(萬貫) |

非農(nóng)業(yè)稅(萬貫) |

農(nóng)業(yè)稅:非農(nóng)業(yè)稅 |

|

|

997年 |

2408.1 |

1567.3 |

60:40 |

|

1021年 |

2641.2 |

3874.0 |

40:60 |

|

1077年 |

2021.3 |

5117.2 |

28:72 |

①農(nóng)業(yè)稅的消長反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)削弱的趨勢 ②非農(nóng)業(yè)稅的增長反映工商業(yè)的發(fā)展 ③政府財政收入越來越倚仗于非農(nóng)業(yè)稅 ④重農(nóng)抑商政策已不再實施

A.①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

解析:本題是一道表格型材料題,分析表格型材料題的關(guān)鍵步驟是比較,包括橫向比較和縱向比較。就本題來說,主要是縱向比較。先分析表格,農(nóng)業(yè)稅從宋初(997年)到北宋中期(1077年)中間雖然有增加但總趨勢是下降;非農(nóng)業(yè)稅與我們知道的商稅信息吻合,趨勢是明顯增加的;農(nóng)業(yè)稅與非農(nóng)業(yè)稅的比例,由6:4到4:6再到28:72,很明顯,非農(nóng)業(yè)稅的比重也是增加的。再分析組合選項,①,農(nóng)業(yè)稅的消長與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的削弱沒有必然聯(lián)系;②,非農(nóng)業(yè)稅的增長反映工商業(yè)的發(fā)展,符合實際情況,也與材料相符;③,政府財政收入越來越倚仗于非農(nóng)業(yè)稅,我們可以從農(nóng)業(yè)稅和非農(nóng)業(yè)稅的比例得出這一結(jié)論;④,重農(nóng)抑商政策已不再實施是個錯誤的結(jié)論,在中國古代歷史上不存在這樣的現(xiàn)象。

答案:C。

2 、唐宋時期,江南經(jīng)濟迅猛發(fā)展,南宋時全國經(jīng)濟重心已移至江南。促成這一轉(zhuǎn)變的主要動力之一是( )

A.坊市制度瓦解

B.土地集中加劇

C.農(nóng)業(yè)技術(shù)進步

D.海外貿(mào)易拓展

解析:坊市制度瓦解只體現(xiàn)出商品交換場所的變化,而不能作為促進全國經(jīng)濟重心南移的主要原因,A項錯誤;土地集中導(dǎo)致自耕農(nóng)數(shù)量減少,國內(nèi)購買力下降,不利于農(nóng)業(yè)和商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,不是經(jīng)濟重心南移的主要動力,B項錯誤;農(nóng)業(yè)技術(shù)進步會推動農(nóng)業(yè)發(fā)展,也會使更多的農(nóng)產(chǎn)品投入市場,帶來商品經(jīng)濟發(fā)展,是推動全國經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟重心南移的主要動力,C項正確;中國古代海外貿(mào)易多為官府控制的朝貢貿(mào)易,對國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展影響不大,不是促進經(jīng)濟重心南移的主要動力,D項錯誤。

答案:C

考點三、宋元時期的文化

(一)思想

1.理學(xué):融合佛道思想解釋儒家義理

宋朝是春秋戰(zhàn)國以后另一個哲學(xué)思想發(fā)達的時代。

背景:漢朝獨尊儒術(shù)后,儒學(xué)一直在思想界占有統(tǒng)治地位。可是,儒家思想以社會、家庭的道德規(guī)范為主體,理論性不強。另外,古代研究儒學(xué)的學(xué)者,也只注重對儒家經(jīng)典作咬文嚼字式的考證和注解,結(jié)果儒學(xué)漸漸變得僵化和流于瑣碎。到了魏晉南北朝,玄學(xué)和佛教盛行。玄、佛都提倡心靈的解脫、對人性的探究,也比煩瑣的儒學(xué)更深入和更理論化。不少知識分子因而研究玄學(xué)、佛學(xué),儒學(xué)在思想界的地位日漸下降。韓愈等唐朝儒學(xué)家,已注意到這個情況,提出尊儒抑佛的主張。宋朝理學(xué)的變革,正是在儒學(xué)備受挑戰(zhàn)的背景下出現(xiàn)的。

代表人物:北宋的程顥、程頤(洛派);南宋的朱熹(閩派)是理學(xué)的集大成者,著有《四書章句集注》。

思想觀點:

①天理是宇宙萬物本原,先有理后有物,這是理學(xué)的核心思想。

②把天理和倫理道德直接聯(lián)系起來,認為天理就是人倫,就是三綱五常,這是人性的最高境界。人性本來與天理一致,具有仁、義、禮、智等美德,但被后天欲望所蒙蔽,因此強調(diào)“存天理,滅人欲”。

③提出“格物致知”的認識論,只有深刻探究萬物,才能明道德之善。

影響:適應(yīng)統(tǒng)治階級政治需要,成為南宋后的官方哲學(xué),有力地維護了封建專制統(tǒng)治;還傳及日本、朝鮮乃至歐洲,形成“朱子學(xué)”。

2.心學(xué)

南宋時期,一些理學(xué)家對程、朱探究真理的煩瑣方式表示不滿。陸九淵(象山學(xué)派)提出“心即理也”,“理”不需要到身心以外的事物上去尋找,提出“宇宙便是吾心,吾心即是真理”,“心”就是宇宙萬物的本原,他的思想被稱為“心學(xué)”。

陸九淵認為,“理”就像太陽、月亮一樣明顯,不用學(xué)習(xí)也能體會。因此提出“發(fā)明本心”以求理的方法。求“理”就是進行內(nèi)心的反省。這就與朱熹格物致知的方法發(fā)生分歧。

(二)科技

1.印刷術(shù)

宋代是雕版印刷的黃金時代,人們已經(jīng)使用彩色套印技術(shù)。

11世紀中葉,平民畢升發(fā)明活字印刷術(shù),經(jīng)濟便捷,是印刷業(yè)的一大革新。13世紀中期外傳。

2.火藥

宋朝為抵御遼、西夏和金的進攻,軍事上廣泛使用火藥。14世紀初由阿拉伯人傳入歐洲,在西方產(chǎn)生極大震動。

3.指南針

北宋時指南針應(yīng)用于航海。13世紀傳入西歐,在地理大發(fā)現(xiàn)中起了重要作用。

4.天文歷法

元朝郭守敬為了編制精確的歷法,研制了簡儀等天文觀測儀器,進行了空前規(guī)模的緯度測量。編訂《授時歷》,取“敬授民時”之意,有利于指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),是我國古代最優(yōu)秀的歷法。定回歸年長度為365.2425天,與地球繞太陽一周時間相差無幾,1281年頒布推行,比現(xiàn)行公歷早三百年。

5.農(nóng)學(xué)

元朝王禎著《農(nóng)書》,重點放在生產(chǎn)工具的改革方面。書中詳細記載了冶金“水排”、水轉(zhuǎn)大紡車、木活字和“轉(zhuǎn)輪排字盤”等重大發(fā)明。

(三)文學(xué)

1.宋詞

宋代商業(yè)發(fā)展,城市繁榮,市民數(shù)量增加,適應(yīng)市井生活需要的詞成為宋代文學(xué)的主流形式和標志。著名詞作家有婉約派的柳永、李清照,豪放派的蘇軾、辛棄疾等。

2.小說

宋朝供說書人用的話本,把中國小說創(chuàng)作推向新階段。

3.戲曲

宋代散曲在民間興起,題材廣泛,雅俗共賞,生動活潑;元朝散曲創(chuàng)作繁榮,與元雜劇合稱元曲,以關(guān)漢卿、馬致遠等人成就最高。

(四)藝術(shù)

1.書法:出現(xiàn)蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄四大家,推崇魏晉書法風(fēng)范,追求個性而忽略法度,倡導(dǎo)“有意無法”。元朝趙孟頫的行書備受世人喜愛。

2.繪畫:兩宋時期宮廷畫院進入最為活躍的階段,畫學(xué)興起。風(fēng)俗畫流行,代表作有北宋張擇端的《清明上河圖》。

自元朝開始,士大夫的文人畫成就最為突出,強調(diào)表現(xiàn)個性,講究借物抒情,追求神韻意趣。最能反映文人畫風(fēng)貌的是寫意畫,代表作有元代王冕的《墨梅圖》。

【典型例題】

1、中國古代學(xué)術(shù)史上曾發(fā)生過一次著名的理學(xué)家辯論,甲方批評乙方做學(xué)問“支離”,乙方批評甲方做學(xué)問“太簡”。下列各項,屬于當時甲方代表人物主要觀點的是( )

A.格物致知 B.發(fā)明本心 C.知行合一 D.萬物皆只是一個天理

解析:本題考查鵝湖之會,朱熹與陸九淵的辯論。由“支離”和“太簡”的信息可以判斷甲方是陸九淵,乙方是朱熹。陸九淵批評朱熹的理學(xué)過于“支離”,說了很多,卻不能使人樹立起對儒學(xué)價值的堅定信念。因此,他反對埋頭書冊,主張于人生日用處直接體悟,“發(fā)明本心”,以作為自己安身立命之地,所以本題的正確選項是B項。格物致知是朱熹的觀點,知行合一是王陽明的觀點,萬物皆只是一個天理也是朱熹的觀點。

答案:B。

2 、北宋僧人契嵩說:儒教“大有為”而“治世”,佛教“大無為”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出雖不同,而同歸于治”。這反映了( )

A.佛教主動適應(yīng)社會現(xiàn)實

B.儒、佛開始出現(xiàn)合流

C.佛教成為社會主流思想

D.儒學(xué)統(tǒng)治地位發(fā)生動搖

解析:據(jù)材料中“儒教‘大有為’而‘治世’,佛教‘大無為’而‘治心’體現(xiàn)了將佛教的“治心”與儒學(xué)的“治世”思想相結(jié)合,從而獲得了新的發(fā)展,A項正確;儒、佛開始出現(xiàn)合流是在唐朝,與題干時間不符,B項錯誤;佛教在中國歷史上始終沒有成為社會的主流思想,C項錯誤;儒學(xué)地位發(fā)生動搖是在新文化運動時期,D項錯誤。

答案:A

最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號